太陽光発電を導入する目的として電気代を減らしたい、副収入を得たいと考えている人は多いのではないでしょうか。太陽光発電で経済的なメリットを受けたいのなら、気にしたいのは維持費です。維持費や初期費用は太陽光発電で得られる収益を減らしてしまうからです。

資源エネルギー庁の資料によれば、太陽光発電のランニングコスト(維持費)は、住宅用で3,000円/kW・年、非住宅用の維持費は5,000円/kW・年とされています。

この数字は、平成29年度の買取価格が決定される際に使われたものです。

住宅用で4kWなら年間平均12,000円、非住宅用で100kWなら年間平均50万円となりますが、非住宅用は規模が小さくなると低圧連系になって、変圧設備や保安上の義務が軽減されるため、トータルの維持費も少ないでしょう。

太陽光発電のランニングコストについて何に費用がかかるのか項目別に解説するとともに、不労所得を得るために選択すべき太陽光発電について解説していきます。

太陽光発電、始めるのにいくらかかる?【24時間申し込み可能】

太陽光発電を始める時に最も気になるのは初期費用です。タイナビNEXTを利用すれば全国の優良業者が、土地に設置する太陽光発電の費用を見積りしてくれます。複数社に見積りを依頼でき最も安く太陽光発電を設置してくれる業者が分かります。完全無料で24時間見積り依頼可能です。投資用も自家消費用もどちらも見積りでき大変便利です。

1.太陽光発電を維持するのに必要な太陽光発電を維持するのに必要な費用

太陽光発電にかかる費用のほとんどは初期費用だと言われいますが、維持費が1円も発生しないわけではありません。太陽光発電を導入する場合、維持をするのにいくらかかるのでしょうか。

自宅の屋根で行っているのか土地にパネルを並べる野立てスタイルで行っているのかで、維持費は異なるので一概には言えませんが、おおよその価格を解説していきます。

太陽光発電を維持するのに必要な電気代

パワーコンディショナーは自立運転が可能なことから分かるように、パネルで発電された電力を使って作動しますが、発電がない夜間等の待機電力は別です。

つまり、何らかの買電が必要となって、毎月電気料金がかかるということです。

余剰買取では自家消費と同じなので、他の電気代と合計されてしまいますが、全量買取では別途電気使用契約が必要になります。

その際の契約はパワーコンディショナーの台数に応じた定額料金になり、従量料金で使われる買電メーターは付かないのが通常です。

電気代はパワーコンディショナーの種類・台数、単相か三相かなどでも違い、個人で運営する規模では、定額電灯契約で1台数百円レベルが多いようです。

それでも、月に数百円が年間で数千円、10年もすれば数万円となっていきます。

発電量を維持する点検や清掃関係

基本的に故障しない工業製品は無いに等しく、メンテナンスが不要と考えられている太陽光発電でも、定期点検をするに越したことはありません。

また、発電量を下げないためにも、パネルの清掃が必要になるでしょう。

点検費用

住宅用は法定義務がなく、4年に1回以上の定期点検が推奨されています。

点検費用の相場は1回で2万円というのが、買取価格の算定基礎になっています。

非住宅用の50kW以上は、法定点検が必要で、電気主任技術者を選任するのですが、2,000kW未満までは外部委託可能です。

その委託費用は、一般に年間50万円~100万円程度 と言われています。

清掃費用

パネルは自然に汚れますが、同時に風雨で汚れが落ちていくのも確かです。

しかし、どのようなパネルでも鳥のフンや虫の死骸といった、乾くと流れ落ちない汚れまで、自然洗浄を期待するのは無理があります。

特に野立てでは、傾斜角と風圧、土地の利用効率の関係から、屋根に比べて平らな設置も見られ、そうすると汚れが雨で落ちにくくなるでしょう。

清掃費用の相場は、規模によって大きく変わってきます。

屋根設置では、高所作業になること、規模が小さく人件費比率が高いことで、1kWあたり5,000円~1万円程度の料金が多いです。

野立ての場合、小規模なら一式価格で数万円、または1kWあたり2,000円~5,000円程度、メガソーラークラスなら1kWあたり1,000円レベルまで下がります。

なお、これらの料金は高圧洗浄だけなのか、拭き取りをするのか、洗浄剤(または純水)を使うのか、そもそも水を用意できるのか等の条件次第です。

太陽光パネルなどの設備交換や修理にかかる費用

多くはメーカー保証期間内で無償対応になると思われますが、長期間使用することで、パネルは劣化して発電量が落ちていきます。

劣化なら故障とまでは言えなくても、性能改善をしようとすると、保証期間を超えた場合、基本的に有償での交換対応です。

パワーコンディショナーについては修理が可能で、基板交換だけなら数万円、全交換となると1台平均20万円前後はかかります。

しかしながら、将来のコストは下がっている可能性も多分にあり、現在の価格よりは安くなることが想像できます。

もう1つ、交換対象になるのが売電メーターで、こちらは10年で交換です。

その費用が、電力会社負担か使用者負担かは電力会社次第になっており、工事店によっても異なるため定まっていません。

太陽光パネルの設置費用がいくらになるか、保証期間がどれくらいか知りたい方はタイナビNEXTがおすすめです。

タイナビNEXTを使えば、無料で5社の太陽光パネルの設置費用や保証期間、修理費用などを比較でき、太陽光発電のランニングコストが最も安くなる業者が分かります。

ネット上で見積り依頼から結果の受け取りまでできるので業者と顔を合わせることはありません。またタイナビNEXTは楽天リサーチによる調査で見積価格、施工品質、アフターフォローの3部門で1位をとっており安心です。

| 運営会社 | 株式会社グッドフェローズ |

|---|---|---|

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 約100万人 | |

| 提携会社数 | 350社 | |

| 同時依頼社数 | 5社 |

太陽光発電設備の保証延長や保険料

太陽光発電の設備は、多くのメーカーが10年以上の保証期間を付けており、販売価格に転嫁されて消費者が負担しています。

パネルについては、20年という保証期間もありますが、パワーコンディショナーをはじめとする機器類は、10年の設定が多いです。

この保証期間を有償で延長するサービス(50kW未満)が、シャープ・東芝など複数のメーカーから提供されていて、1kWあたり5,000円~10,000円の費用で、5年間保証期間を延長できます(東芝は10年も可能、三菱はパワーコンディショナー1台16,000円)。

通常の保証期間である10年を超えると、パワーコンディショナーの交換は高いので、先に延長しておいて、リスクを軽減しようとする考えです。

ただし、延長した期間内で壊れなければ、無駄な費用ということになってしまいます。

メーカごとの保証期間を比較したいならタイナビNEXTがおすすめです。

無料で5社の保証期間を比較できるので最も保証期間の長い企業が分かります。保証期間だけでなく、設置にかかる工事費、かかるコストも比較できるので総合的に見て自分に合った1社が見つかります。

| 運営会社 | 株式会社グッドフェローズ |

|---|---|---|

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 約100万人 | |

| 提携会社数 | 350社 | |

| 同時依頼社数 | 5社 |

また、太陽光発電設備を動産として、火災保険、動産保険、売電収入補償の保険もありますが、保険料は個別に見積もりするしかありません。

災害については、メーカー保証で補償されるケースもあるので検討してみましょう。

設備のメンテナンスだけでなく、点検や保険料などにも費用が発生します。しかし、太陽光発電導入した際に発生する費用はこれだけではありません。

太陽光発電の設備を持っていると税金も発生するのです。次では発生する税金の種類と計算式を解説します。

2.太陽光発電をすると税金が発生する

太陽光発電にも税金がかかると聞いて驚くでしょうか?

しかし、設備は償却資産として扱われるため固定資産税の対象になり、売電収入は必要経費を除いた所得として所得税の対象です。

固定資産税

事業ではない住宅用の10kW未満(余剰電力)以外はすべて対象、10kW以上でも屋根に一体化したパネルは償却資産ではなく、家屋の一部という扱いです。

償却資産は、価値が毎年失われるので、評価額を下げながら課税していきます。

太陽光発電設備の場合、1年目は取得価格に0.936を乗じた価格、2年目以降は前年度の評価額に0.873を乗じた価格が評価額となり、評価額の1.4%が税額です。

取得価格を500万円と仮定して、固定資産税額を具体的に計算してみましょう。

実際の金額は端数処理されるので、計算結果はイメージです。

評価額=5,000,000万円×0.936=4,680,000万円

固定資産税額=4,680,000万円×1.4%=65,520円

評価額=4,680,000万円×0.873=4,085,640円

固定資産税額=4,085,640万円×1.4%=57,198円

このように徐々に減って、償却資産の課税対象は150万円以上と決まっているため、最終的には評価額が150万円未満になるまで課税が続きます。

なお、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合、固定買取制度を利用しておらず、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業補助金の対象となった太陽光発電設備には、3年間だけ2/3に軽減される特例があります。

所得税

太陽光発電で得られた所得は、事業として行っている又は事業と併せて行われていれば事業所得、給与所得者が行っていれば原則は雑所得という扱いで確定申告します。

所得とは、売電収入から必要経費(減価償却費)を控除した残りの金額です。

事業所得者の場合には、毎年確定申告をしますので問題ないでしょう。

問題があるとすれば、確定申告に慣れていない給与所得者で、しかも給与所得者は、住宅用で余剰買取をしているケースが多いため、少し面倒です。

全量買取(10kW以上)の場合

全量買取の場合、取得費用の全額を対象に減価償却した金額を必要経費として、売電収入から控除した金額が所得になります。

所得=売電収入-減価償却費

※1年目は減価償却費×使用した月数÷12

なお、給与所得者が全量買取をしていても、事業として行っていなければ雑所得扱いになり、売電による所得が20万円を超えると申告が必要です。

余剰買取(10kW未満)の場合

余剰買取の場合には、自家消費された残りが売電されるので、全量買取よりも売電収入は減るのに合わせて、必要経費も売電できた割合までしか認められません。

ですから、控除できる減価償却費の計算には、発電量と売電量が関係してきます。

所得=売電収入-減価償却費

※1年目は減価償却費×使用した月数÷12

減価償却費が少なくなるとはいえ、元々売電収入が少なく、給与所得者が雑所得で申告するケースはかなり少ないと考えられます。

例えば、上限近くの9.9kWのシステムで、年間発電量を12,000kWhとします。

8割を30円/kWhで売電すると288,000円ですが、雑所得で申告する20万円を超えるためには、減価償却費が88,000円未満でなくてはなりません。

9.9kWのシステムなら300万円はしますから、売電した8割相当は240万円で、0.059を乗じて得られる減価償却費は14万円以上となり、所得が20万円に届きません。

つまり、想定外に多く売電した、想定外に安く購入したケース以外は申告不要です。

太陽光発電を導入している間かかる維持費について解説しました。

前段で解説した費用は抑えられる場合があります。ランニングコストを抑える方法は次で解説していきます。

3.太陽光発電の維持費を抑えるには

初期費用にお金がかかっている分、維持費にはあまりお金をかけたくないと考える人も少なくないでしょう。太陽光発電の維持費を抑えるにはどうすれば良いのでしょうか。

定期点検が無料な専門業者を選ぶ

住宅用の太陽光発電の設備購入や設置を行っている専門業者の中には、定期点検を無料で行ってくれるところがあります。専門業者を選ぶ際は、定期点検を無料で行ってくれるのか事前に確認をしましょう。

しかし、太陽光発電の専門業者を探すのは難しいものです。不慣れな施工会社などを選んでしまうと設置時に屋根を傷つけてしまい、数年後雨漏りの原因になる場合もあります。

専門業者を探す際は、一括査定サイトを利用すると安心です。一括査定サイトに登録する専門業者は査定サイトの審査を受けており、悪質な業者などは排除されているので、費用が異様に高いといった心配もありません。

また、住宅用にも非住宅用にも言えますが、専門業者を選ぶ際は複数社に見積もり依頼をすることが費用を抑えるには大切です。複数社から見積もりをもらうことで各社の価格を比較できますし、施工内容なども検討できます。

太陽光発電の一括査定サイトはタイナビNEXTがおすすめです。

楽天リサーチの調査によると「見積価格」「施工品質」「アフターフォロー」の3分野で1位を取得しており信頼感があります。タイナビNEXTを使えば自分にぴったりな専門業者が見つかるでしょう。

| 運営会社 | 株式会社グッドフェローズ |

|---|---|---|

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 約100万人 | |

| 提携会社数 | 350社 | |

| 同時依頼社数 | 5社 |

太陽光発電する物件の価格を抑える

非住宅用の太陽光発電を考えている人のなかには土地を取得しないといけない人もいるでしょう。非住宅用の野立て太陽光発電をする場合は、フェンスや看板の設置などに費用が発生します。

そのため、土地の取得費はなるべく抑えられるところを探すと良いでしょう。太陽光発電に向いている土地は田舎に多いです。田舎の土地なら費用を抑えられるとことも多くあります。ただし、田舎の土地でも車で行けないほどの奥地は避けましょう。

太陽光パネルの設置や点検・清掃など車で機材を運ぶ機会は多くあります。その時、車で行けない土地だとその分余計に費用は発生してしまうので、せっかく安い土地を取得しても効果が薄れてしまいます。

他にも向いている土地と向いていない土地の条件があります。土地を検討する前に把握しておいた方が良いでしょう。

太陽光発電は、日照があれば場所を選ばず成り立つ発電方法なので、一般に考えられる建物の屋根への設置以外にも、空き地でも行うことができ、「野立て」と呼ばれます。住宅屋根より広い土地で行うことが多い野立ては発電量も多く、主に生活用ではなく収益を得[…]

中古設備を使うのは良いか

費用を安く抑えるなら、設備付きの土地や設備を中古で購入する選択肢もありますが、結論から言うとおすすめしません。確かに、設備購入費用を安く抑えることができますが、経年劣化により発電量が落ちている場合があります。太陽光発電にとって、発電量が落ちているというのは命取りです。

また、太陽光発電には電気を固定価格で買い取ってくれる制度がありますが、固定価格買取には期間が定められており、その期間は稼働した時からカウントされます。つまり、購入する前の稼働期間も含まれ、自身が使用できる買取期間はその分短くなってしまいます。

維持費を抑えることは可能ですが、ゼロにすることはできません。では、太陽光発電の維持費は売電で補えることはできるのでしょうか。

4.売電をすれば維持費は補える?

住宅用の太陽光発電の場合、余剰電力買取で維持費を補うことはできる場合もあります。太陽光発電を行っている人の中には自宅の屋根で発電している人で年間70万円(使用電力含む)ほど発電している人もいます。

しかし、これは一概には言えません。なぜなら、各家庭の設置位置や使用している太陽光パネルによって発電量が異なるからです。さらに、日中家にいて電気を使用する家庭と使用しない家庭では売電できる量も異なるのが理由です。

売電収入は以下の計算式で調べられるので、検討しているものがあれば計算してみてください。

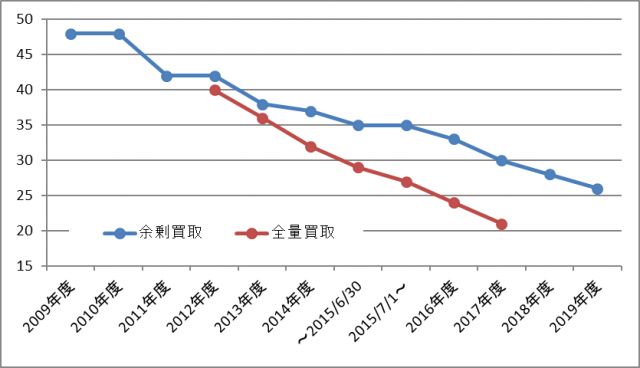

現在の売電価格と今後の売電価格の推移に関しては以下の記事で確認してください。

太陽光発電を普及させるきっかけになったのが、買電価格よりも高い売電価格(買取価格)を、一定期間可能にした「固定価格買取制度」です。差額は、太陽光発電を導入していない人も含めた、利用者全体で負担しています。売電価格は導入時の価格が[…]

電気代が減るだけでなく、太陽光発電で収入を得たいという人もいるでしょう。収入を得るためには、どのような太陽光発電をすると良いのでしょうか。

5.太陽光発電で維持費以上の高収入を狙いたいなら非住宅用

太陽光発電で維持費を補う以上に収入を得たいと考えているのなら、住宅用で発電した電気の余剰分を買い取ってもらうだけでは償却資産税などを支払うので精一杯でしょう。

売電で収入を得るのなら、より発電量の多い非住宅用を選ぶべきです。

非住宅用にも種類がある

非住宅用の太陽光発電にも大きく分けて低圧・高圧・特別高圧の3種類があります。3つは発電する電気量で区切られており、以下のようになっています。

10kw以上50kw未満。低圧配電線などが必要になる。電気主任技術者の資格や保安規定は不要になる。

50kw以上2000kw未満。高圧配電線、変圧器であるキュービクルなどが必要。電気主任技術者の資格が必要になる。

2000kw以上。送電線、キュービクルの他に場合によっては鉄塔の新設を検討することも。電気主任技術者の資格が必要。固定価格買取でなく、入札になる。

なお、どの発電を選んでも電力会社への接続検討が必要になります。電力会社によっては接続を検討する事前協議に料金が発生する場合がありますので、太陽光発電を検討しているエリアの電力会社を調べおくと良いでしょう。

非住宅用太陽光発電、どれを選ぶ

太陽光発電を副収入と考えているのなら、特別高圧は現実的に難しいでしょう。広大な土地が必要になりますし、設置費用も膨大でリスクが高まります。

残るのは低圧か高圧になりますが、初心者なら低圧をおすすめします。その理由として、発電量などは下がりますが、電気主任技術者設置の義務がありませんし、手続きも高圧に比べると比較的簡単です。キュービクルなどの設置も不要なので初期費用や維持費も高圧よりも抑えることができます。

維持費を考える前に、まずは住宅用か非住宅用かを考えましょう。

太陽光発電の無料見積サイトタイナビNEXTを利用すれば住宅用と非住宅用2つの太陽光発電の初期秘奥、売電価格、維持費がわかるのでどちらが良いか判断できます。

5社の見積額を比較できるので費用が高い業者に騙される心配はありません。完全無料でネット上から24時間申し込めるのでつかってみるとよいでしょう。

| 運営会社 | 株式会社グッドフェローズ |

|---|---|---|

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 約100万人 | |

| 提携会社数 | 350社 | |

| 同時依頼社数 | 5社 |

6.太陽光発電を導入する際のよくある質問

太陽光発電はまだまだ身近ではなく、疑問に思うこともよくあると思います。維持費にかかわるものでよくある質問を解説します。

Q:撤去する時にはどんな費用がかかるの?

太陽光パネルなど設備が寿命を迎えたら、撤去をしなくてはなりません。料金は撤去する時の状況などによって異なり、まちまちです。なぜなら、撤去してくれる業者が異なり、家を解体するなら解体業者、故障や不具合なら設置してくれた専門業者になるからです。

パネルの廃棄費用は18kg以下で1枚約1200円程度となります。ただし、状態がよければ、リサイクルで回収してもらえ、0円になる可能性もあるので、お願いする業者に聞いてみましょう。

Q:ソーラーパネルを引っ越し先に再設置できる?

可能です。業者などに取り外してもらえば、ソーラーパネルごと引っ越しすることはできます。ただし、維持費が膨大になってしまうかもしれません。

ソーラーパネルは一旦外してしまうと、移転先に新たに設置してもメーカー保証がつきません。そのため、災害などで傷ついてしまっても自費で修理しなくてはなりません。

さらに架台などは前の家の屋根の傾斜などに合わせているので、新しい家に設置する際、新しい架台を購入しないといけないという場合もあるかと思います。

Q:維持費だけで初期費用をできるだけ抑えられないか?

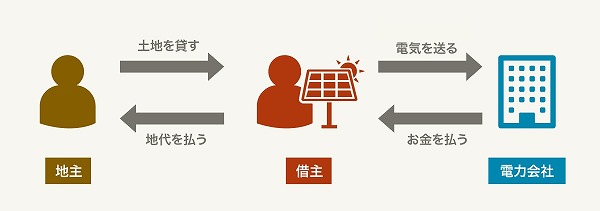

維持費のみを残し、初期費用をほぼ0円にすることができます。それは、自身で太陽光発電をせずに、太陽光発電をしたい人に土地を貸す方法です。

自身で太陽光発電を行うより収入は減ってしまいますが、賃料という名で収入を得ることができますし、設備購入費用などは借主が支払ってくれます。日照量が多い土地は持っているけど、自ら太陽光発電になかなか乗り出せないという人は検討してみてもいいかもしれません。

太陽光発電で土地を貸す際には、土地を貸す方法をしっかり把握しておきましょう。

親や親戚から土地を相続したが、田舎にあるため使っておらず遊休地(利用していない土地)になってしまっているという人も少なくないと思います。土地は持っているだけで固定資産税など固定費がかかってしまうため、負担になってしまうこともあるでしょう。[…]

7.まとめ

太陽光発電はメンテナンスフリーのように言われますが、そうではありません。

ただし、無償対応してくれる保証期間に限って言えば、メンテナンスフリーではないものの、修理・交換に費用がかからないのは事実です。

しかしながら、20年・30年という長期間で考えた場合、設備故障への対応、適切な発電量を得るための清掃や点検、固定資産税の存在など、トータルでの維持費は意外に多いと感じたのではないでしょうか?

それらをすべて売電収入でまかなっていくためには、固定買取期間でどれだけ余裕を作っておくかが重要で、元を取れればよいくらいの気持ちではなく、買取保証期間終了前に回収は終わっておくつもりで導入を検討するべきでしょう。

主な初期費用はこちらでまとめていますので、合わせてどうぞ。

太陽光発電では、投資のほとんどが初期費用で、初期費用の相場を持っていないと、回収の試算がまったく立たず、初期費用の見積もりは非常に重要です。しかし、kW単価で語られる初期費用は、一体どのような内訳なのでしょうか?もちろん、見積もりを[…]

| 運営会社 | 株式会社グッドフェローズ |

|---|---|---|

| 対象エリア | 全国 | |

| 累計利用者数 | 約100万人 | |

| 提携会社数 | 350社 | |

| 同時依頼社数 | 5社 |